在廣信區北部的靈山余脈深處,望仙谷曾因“石”而困:2007年前,這里是江西省聞名的花崗巖板材基地,179條生產線晝夜轟鳴,卻讓峽谷溪水淪為“牛奶河”,山林植被遭到破壞,山體大面積裸露,1.9萬居民中近半數因生態惡化和生計無著外出務工,9個行政村中有5個淪為“空心村”。如今,這里以國家4A級景區、“中國最美森林旅游景區”的姿態驚艷世人:2024年接待游客310萬人次,旅游綜合收入5.28億元,帶動周邊8萬群眾年均增收2.5萬元,成為“綠水青山就是金山銀山”理念的生動注腳。從“石礦經濟”到“生態經濟”的蝶變,望仙谷用十年時間書寫了一曲“兩山”轉換的峽谷壯歌。

從“靠山吃石”到“護山養山”的生態覺醒

2007年,一場突如其來的生態危機敲響警鐘:長期無序開采導致山體裸露達32萬平方米,9條溪流氨氮含量超標12倍,下游農田重金屬污染面積超2000畝,“搬石頭吃飯”的發展模式難以為繼。痛定思痛,當地政府立下“生態立鄉”決心,以“關停、修復、重構”三步棋開啟轉型之路。

壯士斷腕,關停污染產業集群。廣信區一次性關閉所有179家石材加工廠,拆除生產線200余條,出臺《望仙谷生態保護條例》,明確“三禁”紅線——禁止開山采石、禁止毀林開墾、禁止污水直排。針對石材產業遺留的13處廢棄礦坑、27公里破損山體,啟動“生態傷疤”修復工程,采用“客土噴播+植被重建+景觀再造”技術,累計投入修復資金1.8億元,種植濕地松、紅豆杉等耐貧瘠苗木23萬株,建成生態緩沖帶500畝,使礦區植被覆蓋率從35%提升至82%。

系統治理,構建生態保護網絡。創新“山林田河”一體化管護機制,設立區、鄉、村三級林長體系,配備專職護林員32名,建成智慧化生態監測系統,實現24小時視頻監控全覆蓋。針對流域污染,投資5000萬元建設峽谷生態水系工程:修建12座攔沙壩、8公里生態護岸,打造“人工濕地+生物凈化”污水處理系統,使出境水質從劣Ⅴ類提升至Ⅱ類,溪水透明度達1.5米以上,消失多年的石蛙、棘胸蛙等珍稀水生生物重現溪谷。

價值重構,確立“生態優先”開發原則。2015年,當地政府引入文旅企業時明確“三不開發”底線:不破壞原生植被、不截斷自然水系、不拆除傳統民居。在規劃階段,邀請中科院生態專家團隊編制《望仙谷生態旅游發展規劃》,將80%區域劃為生態保育區,僅20%用于低密度開發,確保“開發強度不超過生態承載力的1/3”。這一決策為后續發展奠定了“護綠生金”的基調。

從“生態負債”到“生態資產”的價值轉化

如何讓修復后的生態資源產生經濟效益?望仙谷跳出傳統旅游開發模式,構建“生態+文化+產業”的立體轉化體系,實現“冷資源”向“熱經濟”的三級跳。

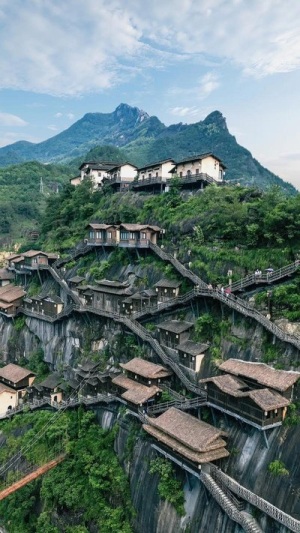

景觀再造,讓“生態傷疤”成為網紅打卡地。將廢棄礦坑改造成“時空隧道”景觀,保留部分開采遺跡作為工業文明記憶點,植入燈光藝術、崖壁棧道等體驗設施,使礦坑變身“懸崖咖啡館”“峽谷觀景臺”。最典型的“望仙崖”區域,曾是落差120米的裸露巖壁,通過種植攀援植物、建設懸空棧道、打造夜間光影秀,成為全網播放量超10億次的“網紅懸崖”。2024年,景區攝影打卡點相關短視頻傳播量突破5000萬次,帶動“懸崖民宿”入住率常年保持90%以上。

文化賦能,讓“鄉土記憶”成為核心競爭力。實施“故鄉重生計劃”,從周邊村落收集37棟瀕危古宅,按照“修舊如舊、建新如舊”原則復建,形成贛東北民居建筑群。開設21家非遺工坊,邀請竹編、木藝、油紙傘等傳承人駐場,游客可參與古法造紙(鉛山連四紙)、弋陽腔臉譜繪制等體驗項目,年接待研學團隊超800批次。每逢春節、端午等傳統節日,舉辦“板凳龍巡游”“翻九樓”等民俗活動,2024年“五一”期間,一場還原明代婚禮的實景演出吸引3萬游客圍觀,相關文創產品單日銷售額突破80萬元。

業態創新,讓“綠色資源”催生多元經濟。構建“四季旅游”產品體系:春季推出“峽谷采茶節”,游客可體驗高山云霧茶采摘炒制;夏季開發“溯溪探險”“森林露營”,日均接待量超5000人;秋季舉辦“豐收曬秋”,帶動山貨銷售增長200%;冬季運營“溫泉康養”,引入中醫藥理療項目,成為長三角地區熱門療休養目的地。此外,景區開發“生態認養”模式,游客可認養高山梯田、古樹茶棵,年認養金額達300萬元,實現“一次認養、全年收益”的長效聯結。

從“景區獨大”到“全域共富”的機制創新

望仙谷的成功,不僅在于生態資源的開發,更在于構建了“政府引導、企業運營、村民參與”的利益共享機制,讓2800余名原住民從“生態旁觀者”變為“發展主角”。

“三變”改革激活農村要素。成立村集體股份合作社,將村民的山林、土地、房屋折股量化,景區運營方以資金入股,形成“資源變資產、資金變股金、農民變股東”的模式。例如,望仙村217戶村民以3200畝山林、56棟老宅入股,每年享受景區門票收入5%的保底分紅,2023年戶均分紅1.2萬元。更重要的是,合作社統一流轉土地建設生態茶園、獼猴桃基地,村民既拿租金(每畝年租金800元),又享分紅,還可在基地務工(日薪150元),實現“一地三收”。

“雙向賦能”培育本土人才。景區開設“望仙工匠學院”,免費提供民宿管理、餐飲服務、非遺技藝等培訓,累計培養2300名“新村民”。90后村民李濤通過景區電商培訓,開設“望仙山貨”直播間,年銷售額突破200萬元,帶動20戶農戶種植高山蔬菜。目前,景區85%的基層崗位由本地村民擔任,管理層中“本土人才”占比達40%,徹底改變了“旅游開發趕走原住民”的傳統困局。

“輻射帶動”構建全域經濟圈。以景區為核心,打造“1小時共富圈”:投資2億元修建旅游環線,串聯周邊12個村落,幫助各村發展“一村一品”——上鎮村發展竹林雞養殖,大濟村打造梯田民宿,葛路村專攻手工紅糖,形成“景區引流、各村分流”的協同效應。2024年,周邊村落新增民宿1100家、農家樂386家,戶均年收入達25萬元,超過全區農村居民人均可支配收入2倍。更深遠的變化是,1200名外出務工者返鄉創業,帶來資金、技術和新觀念,形成“人才回流—產業升級”的良性循環。

從“單一旅游”到“生態經濟”的模式升級

望仙谷的探索并未止步于旅游開發,而是向“生態產業化、產業生態化”深度進軍,構建更可持續的“兩山”轉化體系。

布局“森林康養”新賽道。依托98%的植被覆蓋率、每立方厘米3.2萬個負氧離子的優質環境,建設森林療愈中心、中藥理療館,推出“森林浴”“藥膳食療”等產品,與上海、杭州20余家康養機構建立合作,打造“長三角后花園”。2024年,康養產業營收突破8000萬元,帶動周邊3000畝中藥材種植基地建設,形成“種植—加工—體驗”全產業鏈。

探索“生態產品”價值實現。啟動“生態銀行”試點,將森林碳匯、水流資源、生物多樣性等納入核算體系,2023年成功完成首筆3000噸林業碳匯交易,獲得收益18萬元。開發“望仙綠碼”系統,游客通過參與植樹造林、垃圾分類等低碳行為積累積分,可兌換景區消費券,年減少碳排放約500噸。這些探索為生態資源的市場化交易提供了基層樣本。

構建“數字孿生”管理體系。引入GIS地理信息系統、物聯網監測技術,對景區植被、水流、客流進行實時監控,確保開發強度與生態承載力動態平衡。建設“望仙谷數字孿生平臺”,通過三維建模模擬不同開發方案對生態環境的影響,為科學決策提供依據。這一模式被國家林草局作為“智慧生態保護”典型案例推廣。

解碼望仙谷“兩山”轉化的三大“密鑰”

望仙谷的實踐,為山區縣域踐行“兩山”理念提供了可復制的經驗。

堅持“生態為本”的底線思維。在開發中預留生態“緩沖帶”,避免“破壞性開發”,讓生態修復與產業發展形成正向循環;強化“文化為魂”的特色定位。將鄉土文化轉化為體驗產品,避免“千景一面”,讓游客在生態體驗中感受文化認同;構建“共富共享”的利益機制:通過股權聯結、技能培訓、輻射帶動,讓村民成為生態紅利的直接受益者,實現“保護有動力、發展有參與、成果有共享”。

站在新的起點,望仙谷正謀劃“零碳景區”建設:屋頂光伏、電動交通、智能垃圾分類等項目陸續落地,預計2025年實現核心區碳排放下降40%。從“賣石頭”到“賣風景”,再到“賣生態”,這座曾經的“生態重災區”,如今已成為新時代鄉村振興的“綠色教科書”。它用實踐證明:當綠水青山與發展智慧相遇,當生態保護與民生改善共振,每一座山溝都能成為孕育幸福的“聚寶盆”,每一片綠葉都能化作群眾手中的“金葉子”。