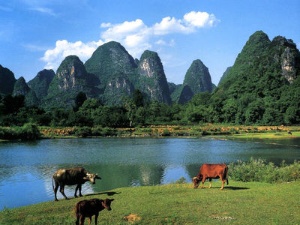

石漠化也被稱為“石質荒漠化”,是廣西壯族自治區最嚴重、最典型的生態問題。作為全國石漠化問題最嚴重的省區之一,廣西深受石漠化困擾,地表巖石裸露,植被難扎根,水土大量流失,農業生產受制約,鄉村發展腳步也被拖住,“窮山惡水”一度是廣西部分石漠化地區的真實寫照。

近年來,廣西認真踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,科學推進石漠化綜合治理工程,20余年間石漠化面積減少了 132.9萬公頃。這片被稱為“地球之癌”的石漠化土地,正通過“科學織綠”與“產業生金”的雙輪驅動,探索出科學治理石漠化的有效路徑,書寫著生態修復與民生改善的共生答卷。

科學治理,夯實綠色根基

廣西的石漠化治理,始于一場基于科學監測與系統規劃的生態攻堅戰。

2021年以來,廣西按照國家林草局的統一部署,組織開展巖溶地區第四次石漠化調查監測及常規年度動態監測工作。 2024年,圓滿完成全國森林草原濕地荒漠化普查石漠化、沙化專項調查工作,累計完成實地調查石漠化、沙化圖斑約1.43萬個,采集特征點照片約2.8萬張。石漠化監測工作常態化開展,系統、全面地揭示廣西石漠化分布、成因、危害,構建起厘米級精度的“生態病歷庫”,為科學有效實施石漠化治理措施提供可靠的第一手資料。

精準把脈催生系統治理。廣西始終堅持“自然恢復為主,人工修復為輔”的生態修復理念,強調分區治理、分類施策、因地制宜。

“十四五”期間,廣西在石漠化區域積極探索更優化的混交林造林模式,堅持“以封為主、造封結合,宜封則封、宜造則造”路線。一方面,大力推廣種植適應性強的優良石山樹種,如任豆、香椿、吊絲竹等,以及兼具生態與經濟效益的珍貴用材樹種,有效調動了廣大群眾參與治理的積極性。另一方面,依托全國“雙重”規劃工程、中央及自治區級造林項目等重點林草工程,通過封山育林育草、森林撫育、退化林修復和草原改良等綜合措施,持續恢復和提升林草植被覆蓋。這一系列舉措有力推動了石漠化地區生態狀況的整體好轉,森林面積穩步增長,樹種結構日趨合理,森林質量顯著提升,生物多樣性得到有效保護。

具體實踐中,廣西各地探索出富有特色的治理模式。環江縣通過人工造林、林下種植牧草、實行“造-封-管-沼”等多措施實施石漠化綜合治理,構建了草-畜-濕地-林循環利用模式;恭城縣在巖溶生態脆弱區探索建立60多畝以喀斯特生態修復和瑤藥生態種植為主導的“喬+灌+草”中藥材立體生態種植示范基地,保存了200多種藥材活體植物。

來自廣西壯族自治區林業局的數據顯示,2021年以來廣西累計完成石漠化綜合治理面積373.35萬畝,占計劃任務的104.7%。全區石漠化土地、沙化土地較前期監測結果相比,面積均減少4%以上,呈現出林草面積質量、水土流失面積強度“雙提升”“雙下降”的良好態勢,巖溶地區、沙化地區生態環境顯著改善。

隨著一張張石漠化圖斑的精準繪制,一棵棵綠樹在昔日荒山扎根生長,衛星地圖中的一處處灰黑斑塊,正逐漸變成綠色亮點。從厘米級監測到毫米級施工,廣西縫合生態瘡疤的每一步,都在詮釋著“人不負青山,青山定不負人”的深刻內涵。那漫山遍野的綠意,既是大地愈合的證明,更是鄉村振興的起筆。

特色產業,獻力鄉村振興

面對封山育林、退耕還林等石漠化治理措施,農民賴以生存的山區和土地被利用,如何做到既能保護山林又能改善民生?

在廣西平果市,“果化模式”給出了喀斯特山區治理與特色種植產業融合的答案。

果化示范區位于廣西平果市西北約35公里的果化鎮龍何屯,屬于典型的巖溶峰叢洼地地貌。石漠治理前,全屯人“擠”在植被覆蓋率不足10%,森林覆蓋率不足1%的石地上,耕地嚴重不足,不到600元的人均年純收入讓炊煙都帶著苦澀。

而果化鎮的改變始于一場“向石頭要生存”的探索。

2001年,自然資源部中國地質調查局巖溶地質研究所聯合相關單位,建立了以果化鎮龍何屯為中心的果化石漠化生態修復示范區。在石漠化治理中,果化鎮以地球系統科學理論為指導,立足巖溶區生態問題,構建了以表層巖溶水開發為龍頭、火龍果種植為主導的立體治理體系——“果化模式”。該模式通過水土資源高效利用與多技術集成,實施小流域山水林田湖草綜合治理,同步創新巖溶水土漏失理論、地下水探測開發及石漠化治理關鍵技術,形成了可復制的綜合治理體系。

據了解,果化示范區實施綜合治理以來,植被覆蓋率增加60%,土壤侵蝕模數下降80%,水資源利用率增5倍,土地利用率提高60%。其帶動西南地區治理石漠化2萬平方千米,解決1500萬人飲用水困難,指導30多個縣實施土地整治500萬畝。

2003年,平果市結合石漠山區治理措施及自然資源條件,于果化鎮龍何屯引進火龍果。在試驗種植中證明了火龍果具有耐干旱、耐貧瘠、根系發達、保持水土等特性,種植成本低,選擇發展火龍果種植產業是最明智的選擇。

當第一株火龍果苗被小心地植入石縫,村民們或許并未預見到,這抹微弱的綠色將成為撬動整個果化命運的支點。

在火龍果種植的覆蓋下,果化示范區經濟效益由治理前的每畝800元躍升到每畝1.5萬元,農民人均年純收入更是增加到1.8萬元。2015年,布堯村整村脫貧,全村共有70戶貧困戶,269人在火龍果產業扶貧中實現脫貧致富。這一“火紅”產業僅在廣西就推廣300萬畝,推動平果市相關生態產業年直接經濟效益超7億元,帶動百色市生態產業年產值突破30億元,直接惠及20萬人脫貧,助推平果、馬山、丹寨等縣市脫貧摘帽,輻射帶動千萬人脫貧致富。火龍果已成為石山區促農增收的扶貧產業,這抹綻放在石山間的“火紅”色,實實在在地變成了老百姓口袋里的“金銀”色。

如今,“果化模式”及相關技術在西南60多個縣推廣,吸引西南八省干部和農民群眾近20萬人次前往考察學習,取得了較好的生態、經濟和社會效益。曾經“老、少、邊、山、窮”的果化鎮,如今被“果化模式”的特色生態種植覆蓋,像穿了件帶兜的綠衣裳,每個兜里都裝著致富的希望。

生態旅游,釋放發展活力

在廣西石漠化治理的版圖上,生態旅游正成為解鎖石漠山區發展活力的“金鑰匙”。這一模式將生態資源轉化為發展優勢,為當地群眾鋪就了一條綠色致富路。

廣西馬山縣依托豐富的森林資源和優良生態,將昔日石漠荒山轉化為旅游熱土,著力打造了以弄拉自然保護區為核心的生態旅游圈。

當地通過采取“農戶+公司”經營模式,村民以土地、自留山林承包經營權量化入股,村民占股60%,投資人占股40%,共同參與開發旅游產業。2012年初,馬山縣借助弄拉生態品牌影響力,建設環弄拉生態旅游區,經過十年的努力,2021年成功建設了以弄拉自然保護區為核心的生態旅游圈。在完善弄拉生態旅游景區、金倫洞、靈陽寺等景點基礎上,馬山縣又成功打造了水錦順莊、小都百、三甲攀巖小鎮、古朗金銀花公園、月亮湖等一批旅游示范區和星級鄉村農家樂。

“原來的‘山旮旯’成了馬山的旅游新景點,每到節假日全國各地前來游玩的游客絡繹不絕,我們屯徹底變成了‘金疙瘩’,這都要感謝黨、感謝政府的支持,我們的生活才變得這么好。”弄拉景區保潔員臉上洋溢著笑容說道。

2021年,全縣接待游客達550.16萬人次,旅游總收入達38.51億元。環弄拉生態旅游圈沿線的群眾,通過發展生態休閑和鄉村旅游,2020年全部脫貧致富,成功摘掉貧困帽,邁入小康生活。

融合生態旅游的實踐在廣西多點開花。晨光熹微中,廣西賓陽八仙巖國家石漠公園靜靜矗立。連綿起伏的喀斯特峰叢間,曾經裸露的巖石已被豐茂的綠意覆蓋。行走其間,秀峰突兀,巖洞幽深,鐘乳石姿態萬千;碧波蕩漾,靈泉汩汩,山水相映成趣。獼猴在林間靈動跳躍,白鷺掠過綴滿金銀花的谷地,與山腳生態田園共同織就生機勃勃的畫卷。

廣西充分認識到石漠資源本身蘊藏的價值,積極將獨特的石漠景觀與地方文化、宣傳科普、旅游產業深度融合。建設國家石漠公園,成為促進地區石漠化生態保護修復、實現資源可持續利用、帶動區域脫貧致富的重要舉措。

2017年12月,賓陽八仙巖國家石漠公園獲國家林業局批準成為廣西首批國家石漠公園。這標志著這片曾經的生態脆弱區,正式開啟了以石漠景觀為主體,融生態保護、文化傳承、科普宣教與旅游體驗于一體的發展新篇章。

石漠公園的核心使命是以石漠景觀為主體,在筑牢生態屏障的基礎上激活資源潛力。賓陽八仙巖國家石漠公園將沿游步道開展點上利用,劃為生態保育、參與體驗、宣教展示、管理服務4個功能區。其中,參與體驗區將按照弄(谷、溝)域農林旅融合的發展思路,建設神農藥草植物園、林下花谷、林谷觀猴、七彩花田、螢火營地、蓮塘荷影等,旨在建設成集生態、農業與旅游于一體的特色產業示范基地,讓游客在體驗中感受生態修復的成果與石漠的魅力。

暮色中的八桂大地,石縫間的綠意仍在生長。當陽光掠過龍何屯的果林,穿過石漠公園的峰叢,曾經因石漠化而黯淡的土地,如今煥發著勃勃生機。廣西的實踐證明,曾被視作“絕境”的石漠化土地,通過科學織綠與產業生金,不僅能重披綠裝,更能成為孕育希望、承載幸福的沃土。未來,廣西將繼續以保護生態和改善民生為目標,不僅對 “綠水青山就是金山銀山” 作出更加生動的詮釋,更讓八桂大地的石縫間生長出綠色希望與金色陽光,建設“生態美、產業強、農民富”的壯美廣西。

上一篇:沒有了

下一篇:防沙治沙,荒漠里播撒希望的種子