安慶歷史悠久,人文薈萃,是中國歷史文化名城,思想文化深邃豐厚,其獨具特色的地域文化享譽全球。

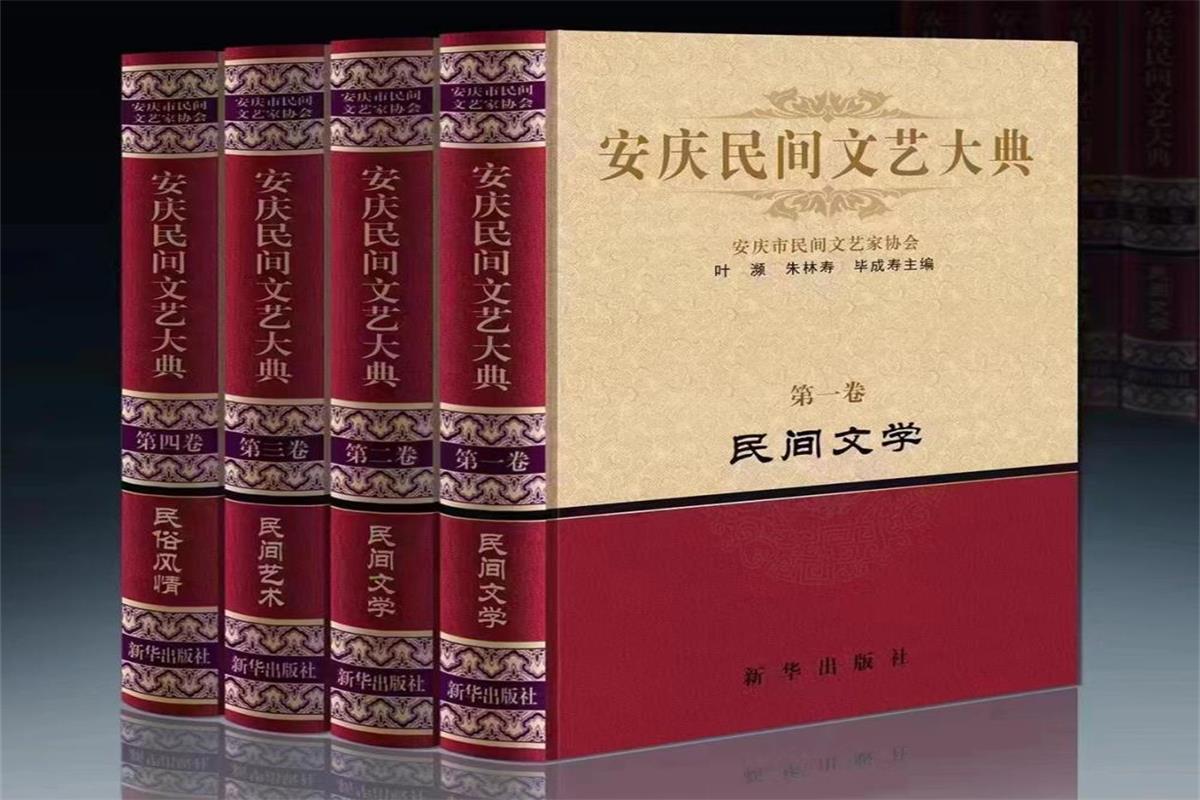

日前,由葉瀕、朱林壽、畢成壽主編的《安慶民間文藝大典》(簡稱《大典》),是安慶首次出版的民間文藝與民俗文化全書。該書經數(shù)百位民間文藝工作者歷時十年調查搜集并整理編纂,新華出版社2022年11月出版。《大典》歷史跨度長,內容豐富,四卷本,440余萬字,2200幅圖片,37項大類,數(shù)百個小類,比較全面地介紹了安慶地區(qū)民間文藝和民俗文化,展現(xiàn)了安慶地域文化的博大精深與鮮明的地方特色,是安慶市迄今為止同類書籍中體量最大的一部鴻篇巨著。

說到安慶,就讓人們想起黃梅戲。黃梅戲唱腔優(yōu)美,人人愛聽,黃梅戲似乎成了安慶的代名詞。風景名勝有榮膺“世界地質公園”稱號的天柱山,稱之為長江絕島的小孤山,與黃山太平湖齊名的太湖花亭湖等不勝枚舉的自然景觀。歷史名勝有中華禪宗第一山司空山,長江沿岸著名古寺迎江寺,“過了安慶不說塔”的振風塔,“讓他三尺又何妨”而懿德流芳的桐城六尺巷等。

安慶的歷史,應上溯到新石器時代,潛山薛家崗和宜秀張四墩等10多處新石器時代文化遺址,見證了人類自古就在這片土地上繁衍生息。漢代出自安慶潛、懷一帶的《孔雀東南飛》,不僅是我國古代最優(yōu)秀的民間文學作品,也是我國文學史上最早的一首長篇敘事詩,還有清代的“桐城派”都是我們祖先曾經創(chuàng)下的文化輝煌。

安慶是中國較早接受近代文明的城市之一。清咸豐十一年(1861年)曾國藩創(chuàng)辦的安慶內軍械所,制造了中國第一臺蒸汽機和第一艘機動船;清光緒年間陳獨秀在安慶藏書樓發(fā)表演說、創(chuàng)辦《安徽俗話報》,第一次試舉“新文化”旗幟;光緒三十三年(1907年)、三十四年(1908年),先后發(fā)生在安慶的徐錫麟巡警學堂起義和熊成基炮馬營起義,成為辛亥革命的先聲,打響了新軍起義第一槍。

清末和民國時期,重慶、武漢、南京、上海、安慶并稱為“長江五虎”,是中國長江流域中城市經濟的領頭羊,具有一定的時代意義和影響力。中華人民共和國建立后,安慶人如虎添翼,加快了工農業(yè)生產和城市建設的步伐,很快使安慶成為皖西南地區(qū)的一顆明珠。人文昌盛,精英潮涌,僅國家兩院院士就多達38人,居安徽省榜首。黃梅戲表演藝術家嚴鳳英,兩彈元勛鄧稼先,將軍外交家黃鎮(zhèn)和佛教領袖趙樸初等,他們在相關領域的貢獻有目共睹,成為家鄉(xiāng)人民的驕傲。2005年4月安慶摘得國家級歷史文化名城桂冠。

安慶的歷史是深邃厚重的,安慶的發(fā)展進程是舉世公認的。同時,安慶在歷史上每個時段的進步皆有史可證。據(jù)考,記錄安慶歷史的方志最早的有宋代的《同安志》和《續(xù)同安志》《同安后志》。明清以來安慶共出志書40多部,其中康熙六十年《安慶府志》、道光七年《桐城縣志》、道光五年《懷寧縣志》,為志中精品。這些志書,連同歷代保存下來的各類著作與文獻資料,特別是當代諸多的方志和地方文獻,最大程度地記錄了安慶的歷史風貌,鐫刻了安慶人與時俱進的時代足跡。

如何以民間文藝的多種記述方式,讓那些尚存于世的鮮活史料與資料融為一體地永遠相傳?安慶市民間文藝家協(xié)會十年前擬出一部《安慶民間文藝大典》(以下簡稱《大典》)。這是一項浩大的民間文化搶救工程,也是一次大膽的不計代價的嘗試。

2013年冬,由朱林壽任編委會主任,畢成壽任副主任,葉瀕、朱林壽、畢成壽任主編的《大典》開始啟動。他們以協(xié)會為平臺,組織了一支數(shù)百人的采訪搜集隊伍,未向國家要一分錢,全憑一顆對安慶文化事業(yè)的熱忱和奉獻精神,扎扎實實地開展工作。他們篳路藍縷,擰成一股繩,克服了一系列難以想象的困難,進行田野調查,采集各種資料,認真整理編纂,“十年磨一劍”,經過十年的努力拼搏,終于將此“劍”磨成,獲得了令人滿意的不同凡響的成功。

這是一部記錄安慶有史以來以農耕時期為主、承接當今的民間文藝和民俗文化的大型志書類的百科全書,四卷本,440萬字,2200幅圖片,分民間文學一卷、民間文學二卷、民間藝術卷、民俗風情卷。從神話、傳說、故事,到歌謠、敘事詩、楹聯(lián)、諺語、謎語;從民間戲劇、歌曲、舞蹈、鼓書、鑼鼓,到民間繪畫、剪紙、雕刻、織繡編扎;從民間手工工藝、造型工藝,到民間土特產、食品、藥品;從農林牧漁、工商各業(yè)生產,到飲食、裝扮、住行等生活;從生育、教育、婚嫁,到處世以及各種風俗習慣;從山水名勝、古城鎮(zhèn)古村落,到歷史傳承及各種文化遺產等,計有37個大類,數(shù)百個分類,其面之廣,內容之豐,意義之深,安慶史上絕無僅有。它囊括了安慶地區(qū)民間文化和民俗文化之精髓,展現(xiàn)了安慶文化的博大精深和鮮明獨具的地方特色,對研讀了解安慶,擴大安慶影響有著非常重要的不可替代的作用。它的成功編纂,創(chuàng)立了以民間文藝形式多功能描繪地情的一種載體,既能獨立行世,又能與方志及其他文獻相融并肩,發(fā)揮出獨特的能量與作用,成為一種取用不竭的地情知識寶庫。有專家學者慨嘆此書,其功不僅在當代,而且利在千秋嘉惠子孫,其文學價值、學術價值和社會意義都是十分重大和深遠的。

《大典》不僅是安慶民間文藝志書,而且還是本土傳統(tǒng)文化和民俗文化的百科全書。

中華民族在長期生產生活實踐中產生和形成的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,是中華5000年文明的結晶,中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華民族的“根”與“魂”。弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,我們迎來了風光明媚的春天。

下一篇:江蘇:一江清水 兩岸蔥綠